本報訊(記者 王金河)“二十四哩打陽塵,老鼠哩養女嫁通城;二十五,打豆腐;二十六,砍年肉;二十七,殺鏾雞;二十八,搋糍粑……”1月13日,在剛剛掛牌“臨湘童謠傳承基地”的臨湘市智慧樹幼兒園內,一群小朋友正在吟唱童謠《過年》。童聲稚語的方言和歡樂可掬的神態,讓現場觀摩的臨湘童謠代表性傳承人曾曉虎以及地域文化志愿者梅慶龍、陳勝利、楊小波、雷建民、盧保良等人忍俊不禁。

童謠是通過口口相傳、代代相傳的一種歌謠,它富含童趣美、音律美,有的內容寫實生活,有的內容天馬行空,吟唱起來朗朗上口,便于記憶,既是兒童語言表達的啟蒙訓練,也是兒童思維想象能力的啟蒙訓練。在臨湘各地,一直傳唱著地域特色鮮明的童謠,也涌現出了以曾曉虎為代表的一批童謠傳承人。2024年6月,臨湘童謠被臨湘市人民政府確定為第三批非物質文化遺產代表性項目。臨湘籍國家一級作家梅實說:“我從小就聽著童謠長大,童謠是我文學的啟蒙老師。”

為了更好地傳承發展臨湘童謠,曾曉虎聯手臨湘市智慧樹幼兒園,創立了岳陽市首個童謠傳承基地。幼兒園將童謠吟唱作為特色教學內容,選取了十幾首童謠在小班至學前班進行學習,部分童謠還作為節目編排,增強表演性。

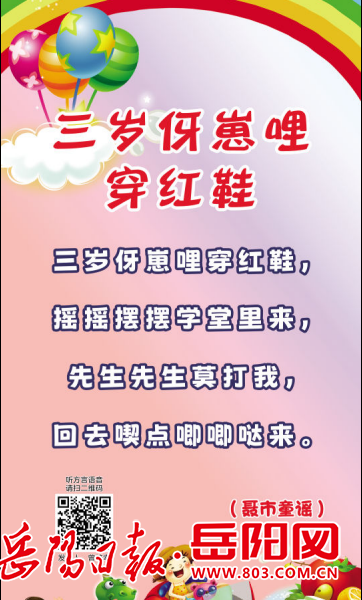

“駝背背,打酒酒,上街哩冇得下街哩有。”“三歲伢子穿紅鞋,搖搖擺擺學堂里來……”在社會各界愛心人士的積極資助下,童謠傳承基地的過道、墻壁上,采用畫框、圖片等形式集中展示了長安、聶市、坦渡等多個鄉鎮的二十幾首童謠,部分童謠用手機掃碼還可以聽到方言語音唱腔。很多市民和家長來到這里,都不由自主地張口吟唱,“這個有意思,我們小時候就是這樣唱的。”