□ 張一湖 徐澤亞

湘陰縣北五里,當湘水入湖,薈萃“三峰”“三勝”“三賢”。山川形勝,人文悠遠,昔人每多圈點。今其地屬湘陰縣文星街道三峰、烏龍兩社區,位于縣委黨校前。

三峰

明《嘉靖湘陰縣志》曰:“三峰在治北五里,三峰青聳,其土黃白,民取之以陶,今也深入山腹,恐其為形勝之妨。”這里道出了三峰山最大的特點:其土黃白,適合制陶。當明朝嘉靖年間,三峰山取土已然“深入山腹”,由此可見三峰山陶瓷業的歷史悠久。三峰山即“岳州窯”的重要生產基地。《湖南通志》曰:“湘江自上窯潭入境,江西為喬口。”喬口的對面即“上窯潭”。可見“岳州窯”產區,北起三峰,南至喬口兩岸,皆有分布,而三峰則當“岳州窯”之龍首。

明清之際,三峰山陶瓷業發展達到頂峰。《乾隆長沙府志》有“三峰市陶冶處”的記載。“三峰市”“陶冶處”,證明當時官府在三峰設有管理陶冶業的專門機構。同時,三峰有“市”,證明其地人口甚多,商業繁華。

然而,制陶取土,早已危及了三峰山的“生命”。官府于是明令禁止,但奈何眾多業主、從業者利益生計所系,故雖屢禁而不止。至清朝嘉慶時,情況愈加嚴峻。“窯民掘挖較前愈熾,侵傷地脈,且并有戕害各姓墳冢及公置義山者。”知縣李其豐得到舉報,親往“調研”,“現場辦公”。他向大家講明道理,讓大家寫下保證書,從此再不在三峰山取土。同時,又在山前立上一塊石碑,刻上“永久禁止挖山采土”的告示。然后,則組織人們將被挖空的山腹給培土填上。

三峰山雖被禁止取土,但三峰陶瓷產業并沒有就此消失,而是一直延續了下來,直至今日仍綿綿若存。三峰的陶瓷業者尊“舜帝菩薩”為祖師,每年都舉行盛大祭祀典禮。舜為華夏陶祖,又屢次南巡,皆經過三峰。謂舜帝至三峰,見其土質上佳,便在此傳授陶藝,造福百姓,亦殊合義理。

《嘉靖縣志》言,三峰之山,“三峰青聳”。揣其意,是一山三峰也。而乾隆、嘉慶《縣志》又分“上三峰”“中三峰”“下三峰”,連綿分布于縣北,是則三山也。然通常所道三峰,則指縣北五里之三峰山,即“三峰窯”所在者。

《乾隆湘陰縣志》又曰:“三豐山在縣北五里,明建文時張元元采泥煉丹,遍覓名山,無可者,至此山,愛其土色黃白,結草庵于此,遂改名三豐,修煉數年,不知所往。”張元元,即大名鼎鼎的“武當真人”張三豐。張元元有很多名字,其“三豐”之名,原來系來自湘陰之三豐山!

三勝

三峰山,處湖湘之交,據山水之會,形勝之地,鐘靈毓秀,莫可比擬。湘陰縣城背靠三峰,倚為天然屏障。前者言官府禁止三峰山取土,猶所忌者,“侵傷地脈”,“恐其為形勝之妨”也。

三峰山下有烏龍江,烏龍江入湘江,入江處稱烏龍嘴。江側有深潭,曰“鱉池”,江中有黃茅洲。“昔有堪輿家記其地:烏龍嘴過狀元生。黃茅洲,烏龍江下,改狀元洲。”說是很久以前,有一位風水大師經過烏龍嘴,留下一句話:過了烏龍嘴,將會有狀元產生。人們于是將烏龍嘴所對之黃茅洲改稱為“狀元洲”。“狀元”之說,寄托了先民希望多出人才、振興鄉里的良好祈愿。

乾隆五十年,湘陰知縣李昺主持修建了文星塔、狀元塔。《湘陰縣圖志》曰:“李昺,肇慶德慶州人,乾隆中任知縣。修造考棚,建文星塔,專以振興文教為務。”但是,由于經費原因,狀元塔沒來得及合建。

嘉慶二年(1797年),李其豐擔任湘陰知縣。上任伊始,李侯登上縣城城墻,“巡視領地”,看到城北五里,“有巍然聳秀者,曰烏龍嘴。因親臨眺望,始知上為三峰山逶迤包裹,下有狀元洲映帶左右。維時瀏覽形勝,水光山色,抱城而來。”(李其豐《狀元塔告成記》)李其豐當下來到三峰、烏龍嘴,瀏覽形勝,見到了狀元塔。八九年過去,狀元塔塔尖還沒修好。李其豐于是找來當初負責工程的黃齊太、李文燦,令其繼續負責將狀元塔完工。嘉慶三年,狀元塔塔尖修成。就在工程進行當中,恰逢鄉試,湘陰即有二人分別中了文武舉人。竣工當年,又有三人獲得恩賜功名。時人以為“神驗”,爭相向知縣道賀。李其豐乃曰:“司牧者,修政教、理疆域,凡有裨于地方者,則宜興利除害,籍以盡守土者之忱爾。”(李其豐《狀元塔告成記》)李其豐還言明,他之永禁三峰山取土、培植山體,也是為了保護地脈。他說,從此以后,湘陰士子努力學習,一定會出更多有用人才。

《湘陰縣圖志》曰:“李其豐,江蘇吳縣人,嘉慶二年任。凡四蒞任。”李其豐做了四任湘陰知縣,可謂湘陰知縣“釘子戶”。他在任湘陰期間,修成狀元塔,重建仰高書院,重修磊石山洞庭龍神廟,又作《板灘橋碑記》,《賡匯賽碑記》,相關政教、有裨地方者,皆積極為之。

關于狀元塔,還有一段重要的史事,那就是狀元塔的“鎮塔之寶”。據湘陰人易煥柱《鎮塔記》載,嘉慶三年狀元塔“封頂”之后,又有一次施工,這次施工用了三年時間,至嘉慶七年才完工,而施工內容為“冶市鐵數千斛,升之七級,以壯塔觀。”大概意思就是用大量的鐵鑄造了狀元塔最上面的一層,使該塔達到七層的高度。這次工程董事之人名易元龍,是易煥柱的堂叔,易煥柱的四弟易煥枟也參與董事,諸易為明代諒山知府易先的后人。

易先,湘陰人,明永樂初任諒山府(今屬越南國)知府,任滿后,當地人懇留,朝廷乃升易先為廣西按察使,仍任諒山知府。明朝宣德初,土人叛亂,易先誓與城共存亡,其家人皆被殺害。朝廷贈易先廣西參政,謚“忠節”。

當狀元塔頂層竣工之先,易煥柱突發靈感,建議將記錄易先事跡的《忠節錄》及“名公鉅卿”記敘易先的詩文,刻于狀元塔之頂層,用以“鎮塔”。易煥柱的建議獲得采納,于是狀元塔又多了一層神采。

《光緒湘陰縣志》錄有焦桐良詩一首:“江干古塔鎖烏龍,頭角凌空試箭鋒。高處遙遙觀九井,半空疊疊擁三峰。爪鱗欲活波掀動,霖雨將來云護從。今日登臨喜無恙,十年前正望狼烽。”“九井”指湘陰縣城。古時湘陰縣城有“八山九井”。

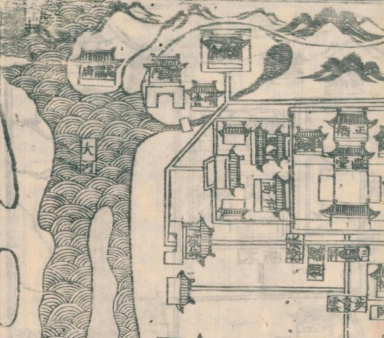

烏龍嘴除有狀元塔外,還有一處勝境,即烏龍廟。從《嘉靖湘陰縣志》“縣治圖”中,可以看到縣城的左上方,畫有一座“烏龍廟”。又,《乾隆湘陰縣志》言湘陰有水府廟三,一在縣城南門口,一在三十六灣,一在縣北烏龍嘴,明洪武間建。

《嘉靖湘陰縣志》縣治圖。左上方為“烏龍廟”

是知烏龍嘴實有兩處人文勝境,即狀元塔和烏龍廟。此外,加上三峰山上之茗賢閣,則可合稱為湘陰縣北人文“三勝”。

三賢

屈原、夏原吉、易先,邑人謂之“三賢”。屈原號“忠潔”,夏原吉謚“忠靖”,易先謚“忠節”,是又“湘陰三忠”。明朝天啟四年,湘陰人婁銹會試落第,在三峰山搭了個簡易的棚子,刻苦用功。一天晚上,婁銹夢見三個人,張著黃蓋,前來探訪。婁銹不認識,便向旁邊一人詢問,那人答道:“此三閭大夫、夏忠靖、易忠節公也。”婁銹于是在三峰山建了茗賢閣,用以祭祀三賢。茗賢閣毀于明末兵燹,乾隆時猶存其遺址。

日有所思,夜有所夢。當明朝時,屈原、夏原吉、易先,乃是湘陰人中身份最為崇高者,是湘陰士民學習之典范。婁銹以之為楷模,心向往之,故而于夢中見之也。

后來,婁銹擔任陜西涇州知府。明末李自成起義,涇州府城被義軍攻破,婁銹力竭被俘,“罵賊而死”。事后,明朝贈婁銹為太仆卿。明朝滅亡,清朝又給了婁銹一個“忠烈”的謚號。婁銹終于繼“三忠”之后,成為湘陰又一“忠”。祭祀婁銹的祠堂為婁忠烈祠,左宗棠仲兄左宗植為作《婁忠烈公祠碑》。

對人才的渴望,對先賢的崇敬,蘊含著湘陰先民自強不息、積極進取的奮斗精神;對山川的呵護,對家鄉的贊美,顯示出古人敬畏自然、熱愛家國的人文情懷。

“三峰”“三勝”“三賢”,是陳列在湘陰大地上的優秀文化遺產,繼承、發展這份優秀文化遺產,增強人們對于自然、對于歷史、對于鄉土鄉情的熱愛與體認,對于新時代各項事業,對于傳承發展中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀,都具有十分積極的意義。